アルコールはどのように代謝されるの?

皆さんは、お酒を飲んだ後の体の反応に違いがあることに気づいたことはありませんか?実は、これには科学的な理由があるんです。今回は、体内でのアルコールの代謝過程について、詳しく見ていきましょう。

アルコール代謝の基本的な仕組み

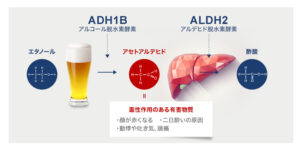

お酒を飲むと、アルコール(エタノール)はまず胃から小腸に移動し、そこで約80%が吸収されます。残りの20%は胃で吸収されます。吸収されたアルコールは血液に入り、全身を巡ります。私たちが飲むお酒に含まれるアルコール(エタノール)は、体内で2段階のプロセスを経て分解されます。この過程で重要なのは、中間生成物として「アセトアルデヒド」という物質が作られることです。

第一段階:アルコールからアセトアルデヒドへ

まず、ADH1B(アルコール脱水素酵素1B)という酵素が、アルコールをアセトアルデヒドに変換します。ここで興味深いのは、特に東アジア人の多くが、このADH1Bの変異型(TT型やTC型)を持っているということです。

この変異を持つ人々は、アルコールからアセトアルデヒドへの変換が通常よりも速く進みます。その結果、体内により早くアセトアルデヒドが蓄積されることになります。

アセトアルデヒドの影響

アセトアルデヒドは実は有害物質で、体内に蓄積すると様々な不快な症状を引き起こします:

- 顔面紅潮(いわゆる「お酒の赤ら顔」)

- 動悸

- 吐き気

- 頭痛

第二段階:アセトアルデヒドから酢酸へ

次に、ALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)という酵素が登場します。この酵素の役割は、有害なアセトアルデヒドを無害な酢酸に変換することです。

ここでも遺伝的な個人差が重要になってきます。東アジア人の中には、ALDH2の変異型(AA型やAG型)を持つ人が多く存在します。この変異を持つ人は、アセトアルデヒドを効率的に分解できないため、以下のような特徴が現れやすくなります:

- 少量のお酒でも気分が悪くなる

- 吐き気や頭痛が長引く

- 体のふらつきが続く

なぜ人によって酔い方が違うのか?

このように、アルコールに対する反応の個人差は、主にこの2つの酵素の遺伝的な特徴によって決定されます。特に東アジア人の場合、これらの酵素の変異を持っている割合が高いため、欧米人と比べてアルコールへの耐性が低い傾向にあるのです。

代謝速度に影響を与える要因

- 遺伝的要因

- ADH、ALDH2の遺伝子型

- その他の代謝関連酵素の個人差

- 環境要因

- 食事の有無と内容

- 運動状態

- 疲労度

- ストレス

- 身体的要因

- 体格(体重、筋肉量)

- 年齢

- 性別

- 肝機能の状態

効率的な代謝のために

- 食事との関係

- タンパク質を含む食事を摂取

- 空腹時の飲酒を避ける

- ビタミンB1、B6の摂取

- 飲酒方法の工夫

- ゆっくり飲む

- 適度な休憩を取る

- 炭酸との割り方を考慮

まとめ

アルコールの代謝は、単純なようで実は非常に複雑なプロセスです。自分の体質を知り、適切な飲酒量を守ることが、安全で快適なお酒との付き合い方につながります。体調が悪くなった際は、無理に飲み続けることは避け、十分な休息を取ることが大切です。

コメント